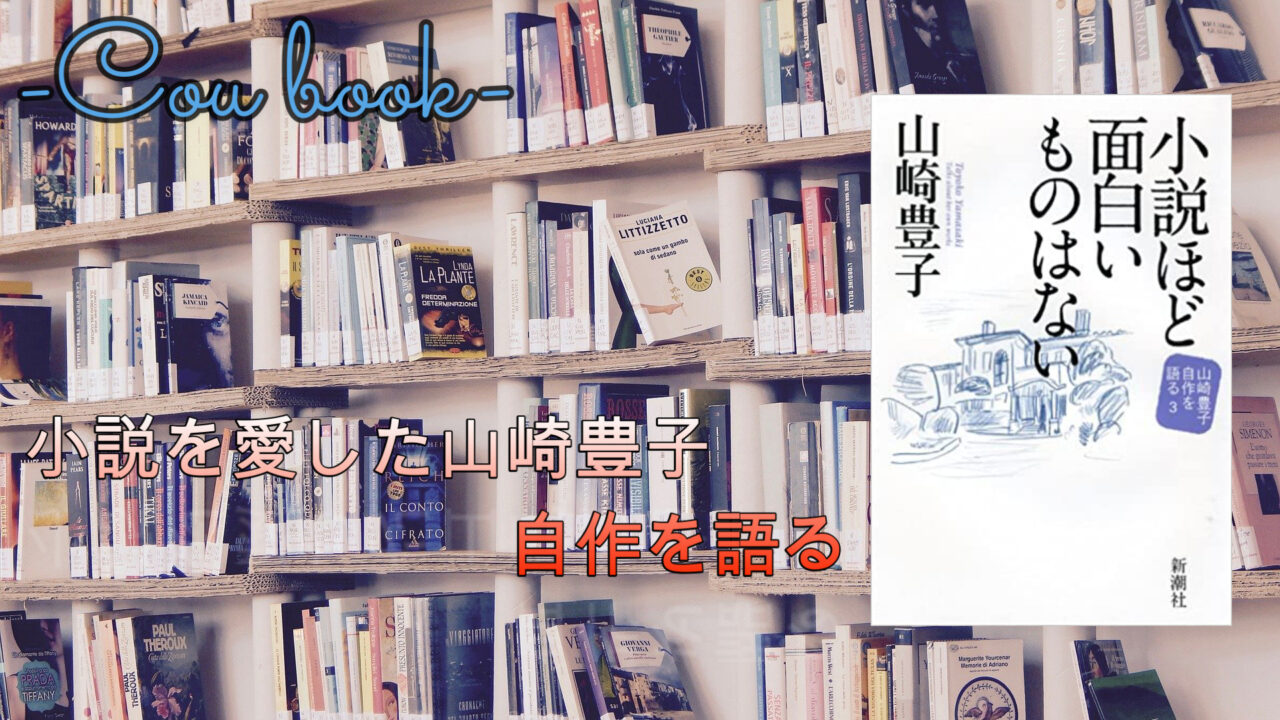

小説ほど面白いものはない

単行本版

149円〜

画像はAmazon購入ページのリンクとなっています。購入をお考えの際は画像をクリックしてどうぞ。

〜はじめに〜

図書館にてお借りした作品。タイトルにとても惹かれた作品だ。

正直な話、著者である山崎豊子さんを私は知らなかった。まだまだ、小説を読んでいる歴も短く、読んでいる数も全然である。そんな中手に取ったこの作品。

これまで書いてきた作品を見ると驚いた。多くの人が知っているであろうテレビドラマの原作者であったからだ。

後々紹介しよう。

〜こんな人におすすめ〜

- 小説家同士や、それに関わる多くの職種の人との熱い小説談義を読みたい方。

- 山崎豊子さんの作品がどのような想いと行動で作られたか知りたい方

- 山崎豊子さんの作品を見たことがある人

この作品の作者は小説に対して、並々ならぬ想いで執筆活動に取り組まれていた方だ。そんな人と同じ土俵に立つ作家さんや、ジャーナリスト、評論家さんなど、何かを発信する人を中心に自身の小説であったりその時の小説に対する熱い討論・談義の記録のような作品だ。

そしてこの作品は”山崎豊子さん”の作品が取り上げられその際の取材に行った話や、作品を作る際の信念などおおくのことが記されている作品でもある。

〜おすすめできない人〜

- 読書に興味のない人

この作品普段本を読まない人のために書かれたライトな小説という感じではなかった。小説を愛する人が小説を愛する人と談義をしているという形式なため、話の内容がとても濃ゆい。

そのため、興味のない人にとっては、居酒屋で飲みながら上司に政治のことを話されるような感覚になるのではないだろうかと思う。

そのため、おすすめできない人に挙げさせて頂いた。

〜作品の概要〜

○著者:山崎豊子

○出版社:新潮社

○発売日:2009年12月22日

○ページ数:270ページ

○読み終えた時間:6時間程

〜著者について〜

山崎 豊子(やまさき とよこ、1924年(大正13年)1月2日 – 2013年(平成25年)9月29日)は、日本の小説家。本名、杉本 豊子(すぎもと とよこ)。

1957年に「暖簾」にて作家デビュー。彼女が出版した小説の18作品中4作品以外は全てドラマや、映画などに映像化されている。

何も知らなかった私でも知っている作品に「白い巨塔」と「華麗なる一族」があった。私世代や上の方々は見たことある、聞いたことのある人も多いのではないだろうか。

〜大まかな概要〜

おすすめにも記載したとおり、この作品は”山崎豊子さん”と作家さん、はたまたジャーナリストや評論家などとの対談を通して自作を振り返る。そんな作品だ。

そのなかには彼女の小説に対する信念や想い、他にもその作品ができるまでの過程など詳しく、掘り下げて話されていた。そのため”山崎豊子さん”の作品を知っている、読んでいる人であればより楽しめる作品なのではないだろうか。

〜目次〜

はじめに

第1章 「人間ドラマ」を書く

- 社会小説を生み出す秘密✖️石川達三

- 一年一作主義✖️新垣秀雄

- 小説に”聖域”はない✖️秋元秀雄

- 小説ほど面白いものはない✖️松本清張

第2章 「大阪」に住んで「大阪」を書く

- 大阪に生きる✖️岡部伊都子、水野多津子

- 大阪の青春、大阪の魅力✖️今東光

- のれんの蔭のど根性✖️菊田一夫

- ええとこばかりの浪速女✖️浪花千栄子

第3章 「消えない良心」を書く

- 事実は小説よりも奇なり✖️城山三郎、秋元秀雄、三鬼陽之助、伊藤肇

- 日系米人の「戦争と平和」✖️ドウス昌代

- 「二つの祖国」は反米的か✖️三國一朗

- ”沈まぬ太陽”を求めて✖️羽仁進

「運命の人」沖縄取材記

おわりに

年譜

〜感想〜

この作品のここがすごい!

- 小説家としての意識の高さと、作品への信念を貫く強さ、行動力を感じる作品

- 談義の質の高さ

昨今では聞かなくなった、もしくは良くないものとされた根性という言葉。今この言葉を使うと古いと言われてわらわれるのではないだろうか。

この作品内ではこの言葉がよく使われていた。

時代的なものもあると思うがこの方達の話を読んでいると、かっこいい人たちだと思った。確かに話の内容的にも一時代前のように感じるのだが、このような人たちがいて今現在の小説があり、日本があるのだと感じた。

そしてもうひとつの「談義の質の高さ」

正直勉強不足でついていけない部分もあったが、このような好きなものを質高く語り合えるという時間はとても有意義で、楽しい時間なのではないだろうか。

読書の面白いところは頭の中でこの談義に参加できるというところにもある。読んでいるだけでも面白いそんな談義が行われている。

考えさせられた事

この作品にて考えさせられたことは2点。

- 小説においてのタイトルの重要性

- 小説を書くにあたっての姿勢

まず1つ目の小説においての主題と題名の重要性である。特にこの”山崎豊子さん”は題名が決まらないと書けないとまでこの作品内で言っている。題名とはその作品を象徴するものでなければならないと彼女は断言する。

1冊の小説を読み終えた時、感じる時がある。

「この作品はこの題名に全てが集約されているな」と。

最近で読んだ中で言えば「52ヘルツのクジラたち」ではないだろうか。この作品は題名に全てが集約されていると感じた作品であった。

前に感想をあげた記事はこちら! 光も声も届かぬ、深海の底のような静けさと深みのある作品「52ヘルツのクジラたち/町田そのこ」を読んでの感想

作家の考える題名の重要性がこれほどのものなのかと知った。今後題名で本を選ぶというのも1つの選択肢だと知った。

そしてもうひとつの「小説を書くにあたっての姿勢」だ。

”山崎豊子さん”の小説に対する姿勢。作家としての仕事に誇りと想いを持ち、書き続けていた。これはどの仕事にも通づるものなのであろう。その仕事姿はとてもかっこよかった。生涯をかけて作家という職業を愛し、文章を書き続けた女性だった。

私もこのような想いで仕事をしていきたいと考えさせられた。

彼女の作品がどのように出来たのか。是非この作品で知って欲しい。

〜最後に〜

「白い巨塔」や「華麗なる一族」の原作者である”山崎豊子さん”。

この作品を読むまで私はこの作家さんを知らなかった。この方の作品を読んでいなかったことがこの作品を読むにあたって、ひとつの後悔した部分であった。

そして、生まれが大正ということもあるのか、会話内容がなかなか前時代的なものが多かった。特にど根性など、「この仕事に命をかける」のような思想や考えは今となってはあまり良しとされない。しかし、実際にこの作品で想いを聞くとかっこよく思える。

それだけ夢中になっている仕事なのだ。

前時代を築いてきた方達の話は興味深く面白いものである。